ヒアリングの進め方

Web制作におけるヒアリングは、「最重要項目」です。

ここで失敗すると、「クライアントに満足していただけない」「無限の修正地獄」という最悪な結果になってしまう可能性があります。

ですので、ここでは実際のクライアント案件を想定しながら、ヒアリングの進め方を学びましょう。

私が実際に案件を受ける際は、この「ヒアリング」に最も力を入れています。

ヒアリング準備編

ヒアリングを成功させるためには、当日いきなり質問を始めるのではなく、事前の準備がカギです。

ここでは、クライアントとの打ち合わせ前に必ずやっておきたいポイントをご紹介します。

1. ヒアリングシートの配布・内容の確認

ヒアリングの効率を高めるために、まずはヒアリングシートをクライアントに渡して記入してもらいましょう。

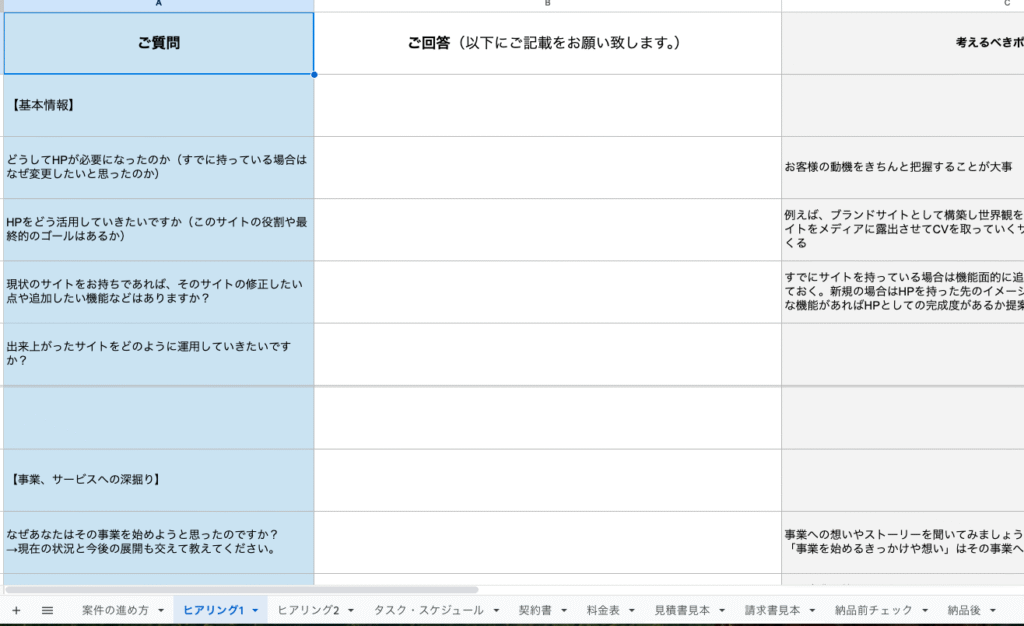

ヒアリングシート1(方向性シート)

ヒアリングシート1(方向性)は、大きく5つのカテゴリに分かれています。

- 基本情報・目的

- 事業・サービス理解

- 商品・ターゲット理解

- デザイン希望

- その他(環境・運営・スケジュール等)

ホームページの目的や事業の想い、サービスの特徴、デザインの希望などを整理するためのシートです。

制作の世界観や方向性を決める材料になります。

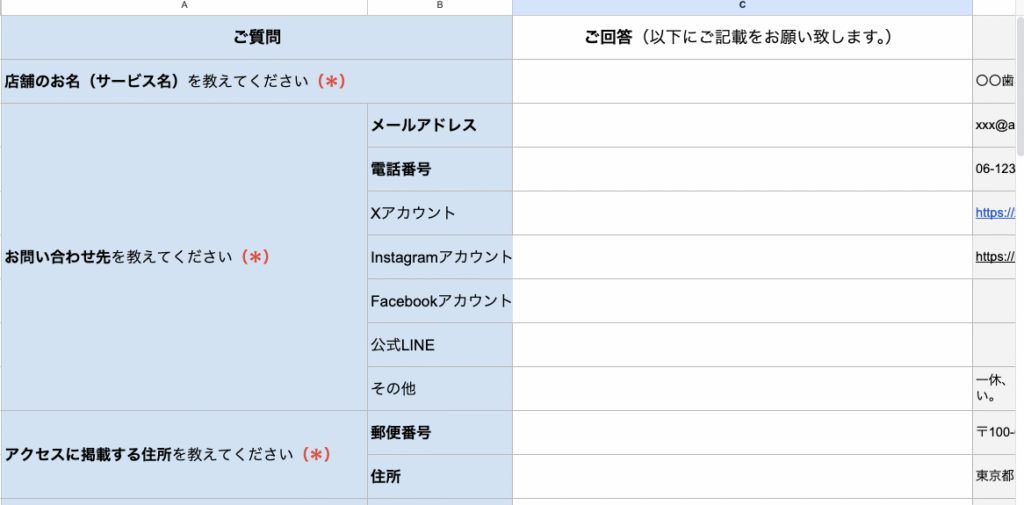

ヒアリング2(素材シート)

シート2(素材) には、以下のような具体的な項目が含まれています。

- 店舗やサービスの基本情報(住所・連絡先・営業時間)

- サービス内容、強みや差別化ポイント

- お知らせ / ブログの必要有無

- 来店フローやFAQ

- お客様の声、代表挨拶、料金表

こちらは、埋めてもらった内容をそのままホームページの原稿として活用できます。

もしクライアントが忙しいなどの理由で記入が難しければ、オンラインで一緒に埋めましょう。

クライアントにとっては「考えを言語化するサポート」になりますし、制作者にとっても意図をその場で確認できるメリットがあります。

私が実際に案件を受ける際は、この「ヒアリング」に最も力を入れています。

2. 当日の目的共有

準備段階の最後に、クライアントへヒアリングの進め方を伝えておきましょう。

「事前に記入いただいたシートをもとに、当日はさらに詳しく深掘りしていきます」

と伝えることで、クライアントも安心して準備ができます。

なぜヒアリングするのか?という部分を伝えておきましょう。

ヒアリング当日編:進め方の流れ

ヒアリング当日は、シートをベースにしながらクライアントと会話を重ね、抜けている情報や深掘りが必要な点を確認していきます。

ここでは、スムーズに進めるための基本的な流れを紹介します。

とうとうヒアリング当日ですね…

緊張しちゃます〜!

ヒアリングの流れを掴んでおけば、頭が真っ白にならずに済みますよ。

1つ1つ進めていきましょう!

STEP1:アイスブレイク

いきなり本題に入るのではなく、軽い雑談や近況の話からスタートすると場が和みます。

クライアントもリラックスして、本音を話しやすい雰囲気をつくっていきましょう。

前もってクライアントのことを調べておくと、話がはずみますよ。

STEP2:目的の確認(最重要)

最初に必ず押さえるべきは 「なぜホームページが必要なのか?」 という目的です。

なぜホームページを作るのか(会社の看板?集客用?)

- 会社の看板として「とりあえず欲しい」場合 →シンプルなデザイン・会社概要中心

- 集客目的の場合→SEOやSNSと連動した導線設計、サービスページの強化が必要

目的を明確にすることで、制作の方向性や提案内容が大きく変わります。

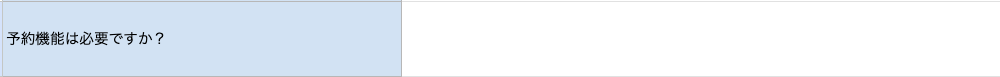

STEP3:予約機能の有無(重要)

【無料でも使える予約システム10個】

— ウェブさえ (@websae2012) March 22, 2024

webデザイナーが事業主さん・店長さんからホームページの制作を直請けするとき、

😃一緒に利用を提案してあげると喜ばれがち

💰最初の設定もしてあげると単価もアップしがち

な予約システムを10個紹介します。

1.【STORES… pic.twitter.com/U5de218EvD

次に必ず確認したいのが予約機能の有無です。

予約機能が必要かどうか(必要な場合は費用や納期が大きく変わる)

- サロンやスクールなど、予約が必要な業態では必須

- 予約機能を入れると、追加費用が数万〜数十万かかる場合があり、納期も延びる

- 外部サービス(LINE予約や専用システム)を組み合わせる場合もある

予約機能の有無は、見積もり精度に直結する重要ポイントです。

予約機能を入れるか入れないかで、見積もりが数万円〜数十万円と変わってきます。必ず確認しましょう。

予約機能の詳細は、こちらの記事をご覧ください。

ホームページは作れる自信はつきましたが、予約機能は正直よくわからないので自信がないです。

私も最初、ヒアリングを進めていき予約機能が必要であることが発覚しました。

ただ、まずはホームページ制作に集中し、その後に調べながら予約機能を実装しましたよ。

STEP4:シートに基づいた深掘り

事前に記入してもらったヒアリングシートをもとに、曖昧な部分や抜けている情報をさらに深掘りしていくステップです。

この段階での目的は、「クライアントの頭の中を可視化すること」。

単に項目を確認するだけでなく、「なぜそう思ったのか」「本当の目的は何か」を引き出しましょう。

【ポイント①】「なぜ?」を3回聞くイメージで深掘る

シートに書かれた表面的な情報の裏にある“本音”を見つけることが目的です。

例:「ターゲットは30代女性」と書かれていたら、

→「なぜ30代女性なんですか?」

→「特にどんな悩みを持つ人ですか?」

→「その方たちが一番惹かれるポイントは?」

というように掘り下げていくことで、言葉になっていない意図を明確にしていきます。

【ポイント②】回答が曖昧なときは仮説で補う

こんにちは。

— 株式会社デザインファミリー|futureshop認定マイスター (@dezitarufamily) August 18, 2025

WEB制作課の岡本です。

デザイナーの皆さん、初回ヒアリングで「イメージを言語化してもらう」ことは難しくないですか?

初回ヒアリング準備にAI活用することで、デザイン方向性の議論が格段にスムーズになります!…

クライアントが「まだ決めてない」と言うときは、制作者側から仮説を出してあげましょう。

- 例:「週1更新が難しければ、月2回にしても効果的な方法があります」

- 例:「“信頼感のあるデザイン”というのは、例えば◯◯のような雰囲気で合っていますか?」

提案しながら確認することで、認識のずれをなくしましょう。

STEP5:予算・スケジュール確認

web制作を受注するときの提案書、ちょっと中身をお見せします。

— ウェブさえ (@websae2012) March 25, 2024

(ぼかしありで許可取ってます)

2ヶ月くらい前かな、予算は30万円くらい、小規模なコーポレートサイトのリニューアルについてお問い合わせをもらったときに作ったものです。

提案書の肝は『 "何" を "どう"… pic.twitter.com/CMGUxjc6iY

ヒアリングの終盤では、必ず予算のレンジと希望納期 を確認しましょう。

ここを曖昧にしたまま進めてしまうと、後で「予算が合わない」「納期に間に合わない」という大きなトラブルにつながります。

質問例

- 「料金表で見ていただいたとおり◯万円となります。いかがでしょうか?」

- 「リリースはいつ頃を想定されていますか?」

- 「多少の前後は可能でしょうか?」

といった具体的な聞き方がおすすめです。

また、OLTANAの制作では 料金表やプラン表を用意して提示しながら話すとクライアントもイメージしやすく、納得感が高まります。

料金の基準が見える状態で調整するとコストを照らし合わせながら決められるので、話がスムーズに進みますよ。

STEP6:クロージング

クロージングとは、ヒアリングを「まとめて終える作業」のことです。

単に「ありがとうございました」で終わるのではなく、今日話した内容を整理し、次に何をするかを明確にする工程を指します。

具体的には、以下のとおりです。

- 今日の内容を制作者側から口頭で要約して伝える

「本日お聞きした内容は、◯◯を目的として、△△の機能が必要ということでしたね」 - 認識にズレがないか、その場でクライアントに確認する

「この認識で間違いありませんか?」 - 次のステップを提示する

「この内容をもとに、見積もりと提案書を◯日までにお送りします」

この流れを踏むことで、クライアントも「今日はここまで決まった」「次はこう進む」と理解でき、安心感を持って打ち合わせを終えましょう。

クロージングは、制作者にとっては信頼を積み重ねる大切なチャンスです。

ここでしっかり整理しておけば、後から「言った/言わない」のトラブルも防げます。

ヒアリング3つの失敗例

Web制作は、ヒアリングで依頼内容をしっかり聞くのが大切だと思う☺️

— みったに (@mittani_s) August 14, 2020

当たり前かもですが、意外と難しいです。

僕も失敗しましたが、後から修正が入ると、修正量が増えまくります。

しかし、ここがしっかりできると、後々の修正工数も減るし、質も上がります。

大切なのは、しっかり聞くことだと思う☺️

ここでは、実際によくある失敗例を紹介しながら、ヒアリングの重要性を確認していきましょう。

①デザインは良いのに運用できないサイトに

目的・ターゲット・運用体制を曖昧にしたまま進めると、完成後に「思っていたのと違う」が起こります。

よくある失敗例

- ターゲットが不明 → 誰にも刺さらないデザインに

- 目的を共有していない → 集客できないサイトに

- 運用者のスキル不一致 → 更新されないホームページに

- 好み優先 → 売れないデザインに

- 素材不足 → チープな印象になる

②要望を曖昧にしたまま進行し、修正が山積みに

YouTubeサムネ制作を依頼されたデザイナーが、クライアントとのやり取りを“言葉だけ”で進めた結果、意図と大きくズレたデザインを制作してしまったケースです。

最初にイメージ画像を共有しなかったことで勘違いが生まれ、「避けてほしい」と言われていた加工を入れてしまいました。

修正後も独自の判断で加工を加えてしまい、再度やり直しに。

教訓

- クライアントの負担を減らそうとするあまり、確認を省くのは逆効果

- 言葉だけのヒアリングでは誤解が生まれる

- 完成イメージを「画像で共有」することでズレを防げる

③要望を曖昧にしたまま進行し、迷走してしまったケース

営業担当からの要件をもとにロゴデザインを進めた結果、打ち合わせを重ねるたびに方向性が変わり、最終的には別物のデザインになってしまった事例です。

「青がいい」「シンプルに」など表面的な要望だけで進めてしまい、なぜその色なのか、どんな価値を伝えたいのかを確認していなかったことが原因でした。

ヒアリングを丁寧にやらないと、修正にかなりの労力を費やします。

先人から失敗例を学び、スムーズに案件を進めたいですね。

ヒアリングのよくある質問

①ヒアリングで困ったことはありますか?

「自分が思っていたことと違う状況になること」が困りました。

初案件のときにヒアリングシートをGoogleスプレッドシートで共有した際、自分の中で「スプシは誰でも使えるだろう」と思い込んでいました。

しかし実際には、クライアントがヒアリングシートを紙に印刷して手書きで記入していました

打ち合わせ当日に「紙で書いてきました」と聞いて初めて気づいたんです。

この経験から、「クライアントの操作環境やリテラシーを確認せずに進めてはいけない」と強く感じましたね。

改善のポイント

| 課題 | 改善策 | 理由 |

| ツールを前提にしてしまった | シート送付時に「スプシは開けそうですか?」と確認する | 相手の環境に合わせたサポートができる |

| 記入進捗を確認していなかった | 「どんな感じで進んでますか?」と軽く確認する | 紙で書いている場合も早期に把握できる |

| 紙対応を想定していなかった | 紙で書いている場合は、スマホで写真を撮って送ってもらう | クライアントの手間を減らせる |

| 想定外の対応に焦った | 打ち合わせ中に一緒に転記して整理する | 柔軟に対応し、信頼を得られる |

② 初めてのヒアリングを落ち着いて進めるにはどうすればいい?

今日やった事

— ぴょん │ Webデザ×LINE🐰 (@liebesushi3) December 27, 2024

✓WIXホームページデザイン提出!

✓ご請求書まとめ

✓ココナラLP制作サービス出品!

✓LPのヒアリング

ヒアリング緊張しすぎた😭

質問項目の通りにお話ししすぎて

もっと深堀りできたらよかったなぁ。

でも!結局は!LP次第!!

これからできることを全力で!

反省は次回へ活かす🔥

自分が初めてヒアリングをしたのは、ココナラ経由の案件でした。

緊張しすぎて、どこまで聞いていいのか、頭が真っ白になったのを今でも覚えています。

この経験から、「完璧に話そうとするよりも、相手の話を丁寧に聞く」ことが大事だと学びました。

③ クライアントの「本当の目的」を引き出すにはどうしたらいいですか?

知っていますか?Webサイトを制作する場合において、目的を決めないまま形にすると、95%の確率で失敗に終わります。操作性や装飾デザインを手掛けるのは最後にやるシゴト。はじめはお客さんからヒアリング。その意向を受けて、どんなコンテンツにするのかを企画や立案し、要件定義を決めていく役割が↓

— たけぽん (@HTakeshi728) December 6, 2023

ヒアリングをしていて一番感じるのは、「クライアントが本当にやりたいこと」と「言葉にしている目的」がズレていることが多いということです。

「ホームページを作りたい」と言われても、実際に聞いてみると目的はさまざまです。

| 課題 | 改善策 |

| ホームページを作りたい | 信頼感を出したい・採用につなげたい |

| 集客できるサイトにしたい | 予約を増やしたい・問い合わせを増やしたい |

| デザインを良くしたい | 高価格帯の顧客に印象を与えたい |

このギャップを埋めるには、表面的な質問ではなく「なぜ?」を繰り返して深掘りしましょう。

クライアントが、ホームページを名刺代わりで欲しいと言っていました。ただ、ヒアリングしていくと、ホームページつくったら集客できるという考えが根本にあったと発覚しました。よって、MEO対策などを提案していきましたよ。

④アイスブレイクで何を話せばいい?

実はweb制作のヒヤリングって車販売の商談に似てるんですよね。

— 西田あやの🐊🌈 養命酒の伝道師 (@ayanonishidaa) October 7, 2020

その場でクロージングをしないのは違いますけど、アイスブレイクからのオープン/クローズ質問、イメージのすり合わせなどなど…人とのコミュニケーションの基礎は一緒ってことですよね。#ロキチャン #ヒアリング

最初の打ち合わせでいきなり本題に入ると、相手も緊張してしまい、なかなか本音を引き出せません。

自分の場合、依頼者のSNSを事前にチェックしておくようにしています。

【例】

- 投稿内容から「好きそうな話題」や「最近ハマっていること」を拾って話す

- 依頼された事業について「どうして始めようと思ったんですか?」と質問する

- ゲストハウス運営などの場合は、「どんな人に来てもらいたいか」や「どんな経験を届けたいか」を聞いてみる

こうした雑談を通して、相手の価値観や人柄が見えてくると、ヒアリング全体がスムーズに進みます。

ヒアリングの進め方のまとめ

ヒアリングは、単に情報を集めるための作業ではなく、クライアントと制作者の“目的を共有するための対話”です。

ここで方向性を正しくつかめるかどうかが、案件をスムーズに進められるかが決まってきます。

特に、「なぜホームページを作るのか」と「予約機能の有無」の2点は、必ず確認しておきましょう。

実際の案件では、今回紹介した進め方をベースに、自分なりの質問スタイルやフォーマットを少しずつアップデートしていってください。

困ったら相談してみよう!

- 相談先→