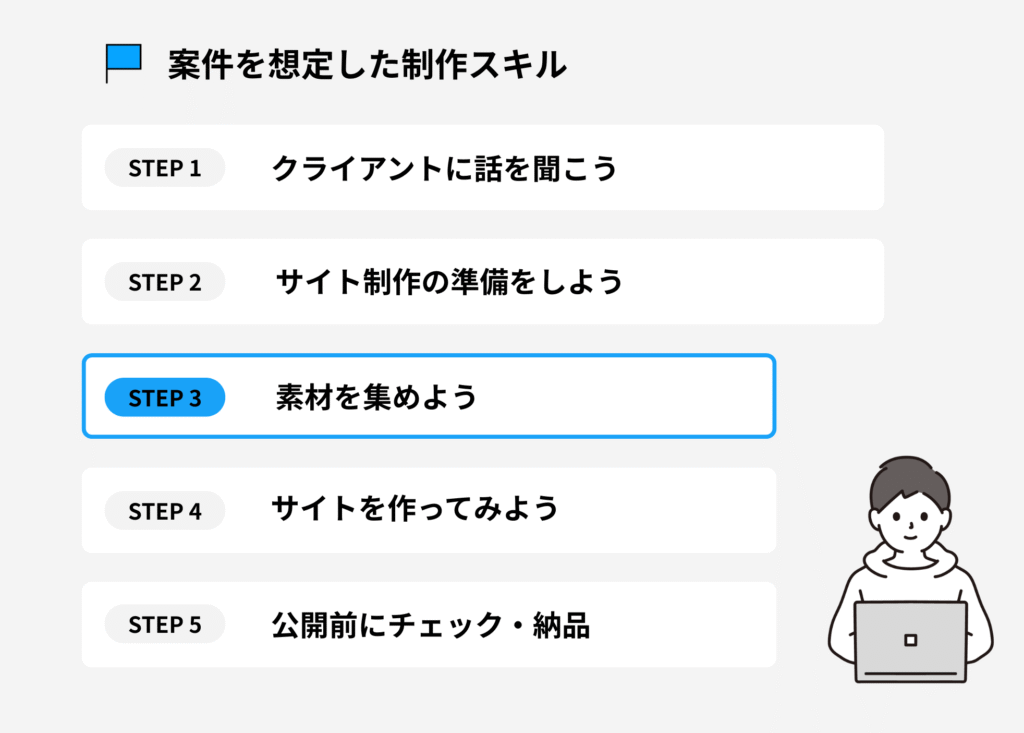

案件を想定した制作スキルを学ぼう

ここからは、案件を想定した制作の流れを学びます。

自分のサイトで操作を理解できた方も、クライアント案件ではさらに実務的な対応が必要です。

ここではヒアリングやテーマ選び、サーバー準備、画像や文章の受け取りなど、一連の流れを解説します。

実際に案件を受けたときも、このページに戻って同じ流れで案件を進めてくださいね。

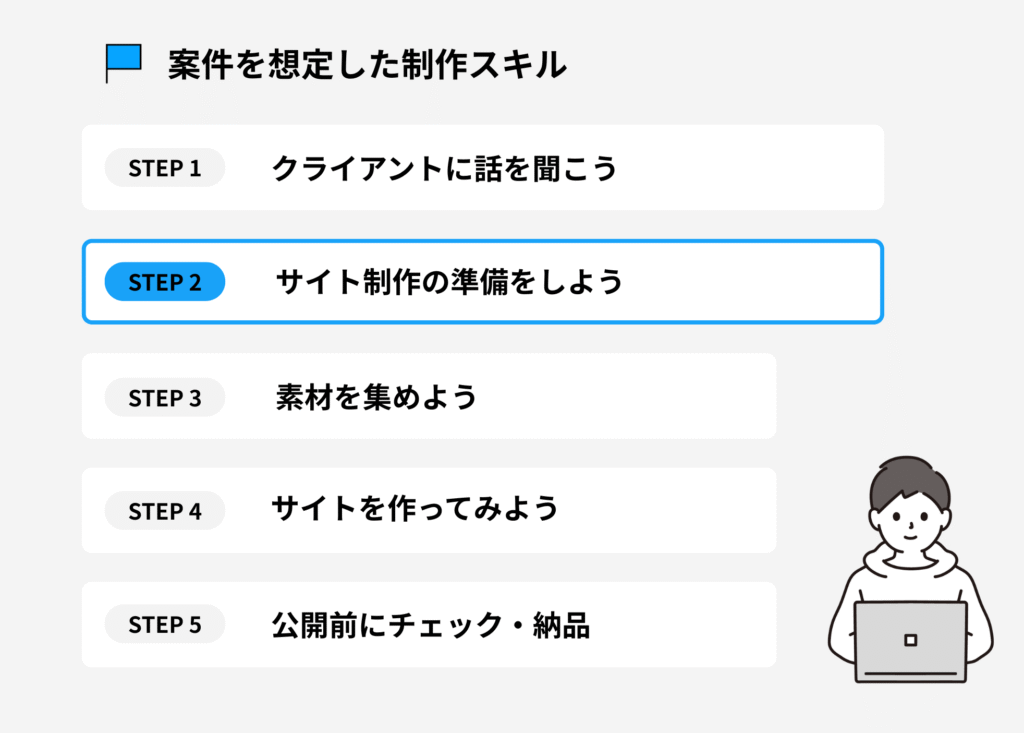

全体の流れ

それでは、案件を想定した作成の全体像を見ていきましょう。

1. クライアントに話を聞こう

いきなりですが、「クライアントに話を聞く」ことが最重要事項なんですよね。

なぜなら、ここで方向性を間違えると、その後のデザイン・機能・納期・費用すべてがずれてしまい、大きな手戻りにつながるからです。

最初にしっかりヒアリングしておけば、修正も最小限に抑えられ、クライアント満足度も高くなります。

初っ端が1番やることが多いですが、安心してついてきてください。

まずは手順をお伝えしていきます。

クライアントワークしたことないし、と話したことがないし、すっごい緊張します・・・

気持ちはわかります!

ただ、回数を重ねるごとに慣れていきますよ。

打ち合わせ日を決める

クライアントから相談があったら、まずは打ち合わせ日を決めます。

ZoomやGoogle Meetなどのオンライン会議ツールを使えばスムーズです。

Google Meetだと無料で時間の制限なく、画面共有もできるのでおすすめですね。

店舗の場合は、直接お伺いして打ち合わせもしましたよ。状況に応じて使い分けましょう。

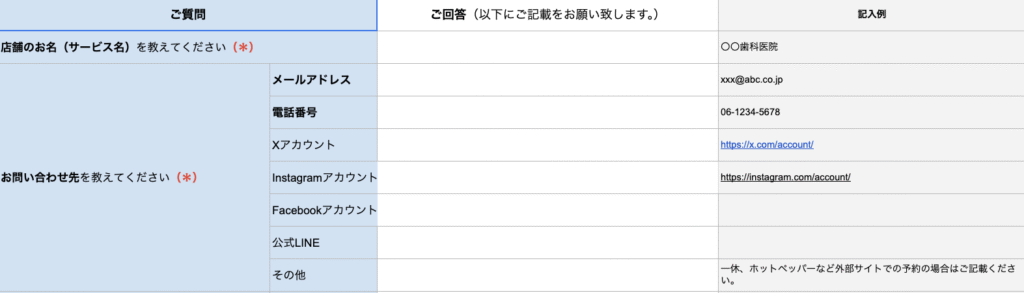

ヒアリング

本格的なヒアリングに入る前に、事前にヒアリングシートを記入してもらいましょう。

👉 ヒアリングシートはこちら

クライアントが事前にヒアリングシートの記入が難しそうな場合は、オンラインで打ち合わせを設定し、一緒に埋めていくのもいいですね。

必ず確認すべきことは次の2点です。

①なぜホームページを作るのか(会社の看板?集客用?)

・会社の看板として「とりあえず欲しい」場合 →シンプルなデザイン・会社概要中心

・集客目的の場合→SEOやSNSと連動した導線設計、サービスページの強化が必要

②予約機能が必要かどうか(必要な場合は費用や納期が大きく変わる)

・サロンやスクールなど、予約が必要な業態では必須

・予約機能を入れると、追加費用が数万〜数十万かかる場合があり、納期も延びる

・外部サービス(LINE予約や専用システム)を組み合わせる場合もある

なぜホームページを作る目的を聞く必要があるんですか?

看板代わりにとりあえず安く欲しい!だと、シンプルのホームページでいいですよね。

集客をどんどんしていきたいです!だと、じゃぁお問い合わせページは? 公式LINEを入れる?予約システムは?などと、目的ごとで作成するホームページが変わるからです。

👉 ヒアリングの進め方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

やりとりのデジタルツール

今後の連絡のやりとりは、上記のデジタルツールが基本おすすめです。

可能な限り、クライアントが普段利用しているツールに合わせましょう。

👉 ヒアリングシートはこちら

今後の流れを説明

ヒアリングが終わったら、その場で今後の流れを説明しておきましょう。

最初に流れを見せておくと、クライアントに安心感を持ってもらえます。

【説明する内容の例】

- 見積もり:簡単な見積もりを提示し、後日正式に提出する流れを伝える

- スケジュール:公開希望日に合わせて大まかな納期を設定(必ず期日を設ける)

- タスク分担:本文・画像は誰が準備するかを明確にする

(おすすめは本文を制作者が準備、オーナー挨拶だけクライアントに依頼など) - 修正対応ルール:修正は◯回まで無料など、ルールをあらかじめ決めて伝える

見積もり

ヒアリングの内容をもとに見積書を作成します。クライアントに了承を得られたら正式に受注です。

【見積もりに含めるべき内容の例】

- 基本制作費

- ページ追加費用

- 予約機能など追加機能の費用

- 修正回数と追加費用の境界線

見積書を作ったことがないんですけど、私にもできますか?

もちろんです!

最初は大変かもしれないですが、1回つくっちゃえば使いまわしできるので楽になりますよ。

👉 料金表の例、見積もり作成のコツについては、こちらの記事で解説しています。

スケジュールの設定

クライアントの希望納期に合わせ、ざっくりとしたスケジュールを出します。

細かい日程は後から調整可能ですが、期日を決めないまま進めるとトラブルになります。

| フェーズ | 内容 | 日程 |

|---|---|---|

| ヒアリング | 要件確認 | 2〜3日 |

| 素材準備 | 画像をクライアントから回収 | 1〜2週間 |

| 制作 | トップページ+下層ページ作成 | 2 〜3日 |

| 修正 | 初回提出後、修正対応 | 2〜3日 |

| 公開 | 最終チェック後に公開 |

口頭だと、言った、言わないになってしまいます。

スケジュールシートを作る、またはテキストで残しておきましょう。

スケジュールの詳細は、こちらをご覧ください。

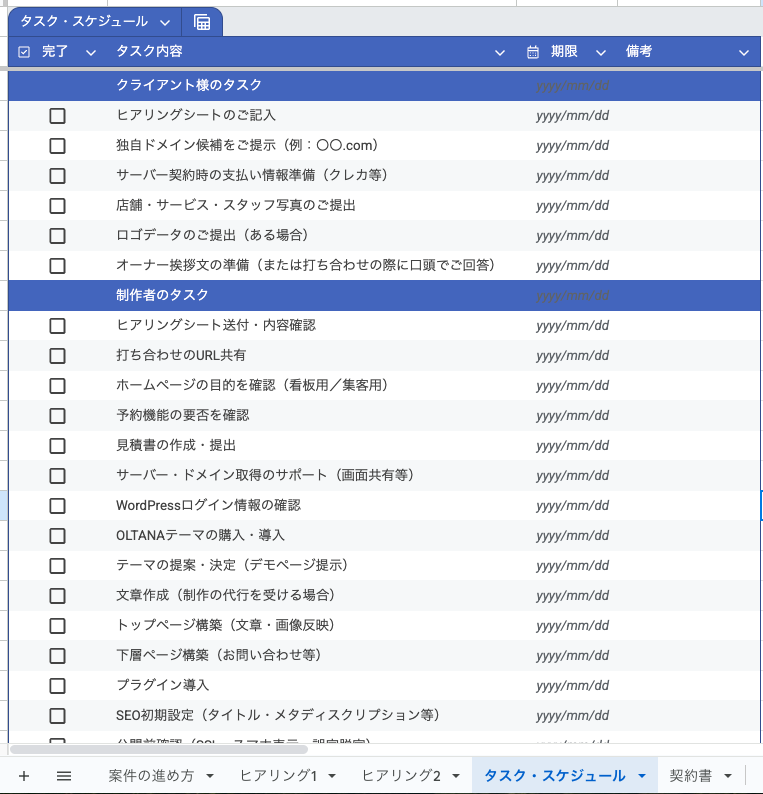

タスクの振り分け

制作に必要な作業をリスト化し、制作者とクライアントで分担を決めます。

クライアントにお願いするものは、しっかり伝えておきましょう。

「画像も文章も全部お任せできると思ってましたよ!」と、後から言われかねません。

(分担例)

【制作者のタスク】

- ヒアリング

- 見積もり書提出

- スケジュール設定

- タスクの振り分け表の提出

- 修正対応ルールの確認

- 画像圧縮

【クライアントのタスク】

- 店舗写真やスタッフ写真の提供

- オーナー挨拶文(またはインタビューで伝えてもらう)

修正対応ルール

クライアントと話をするときは、必ず修正対応ルールを伝えておきます。

修正対応ルール例

- 全体の60〜70%完成時に一度確認いただく

- クライアントが了承した後の修正は最大3回まで

- 修正は画像、文章、色などと決める

(テンプレでの作成のため、ページの構造など変更できない)

この流れにすることで、無限修正を防げます。

ここをしっかり決めておかないと、ホームページの修正依頼が20回以上あり、それでも納品できていないという制作者さんも実際にいるという例がありました。

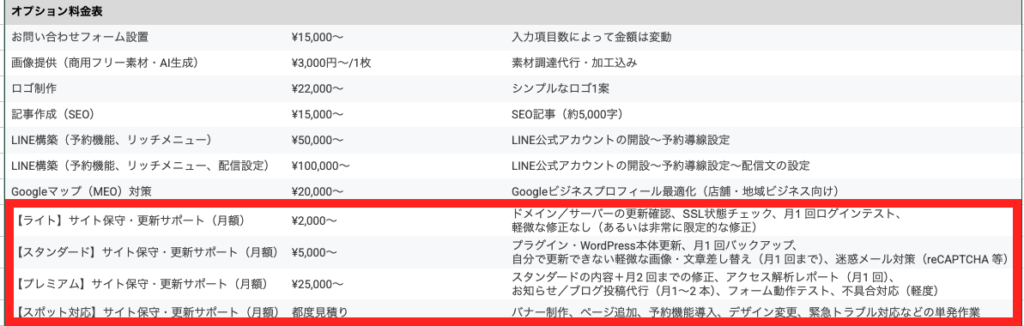

納品後の対応を確認・提案

公開後の運用サポートについても軽く触れておきましょう。

ホームページは公開して終わりではなく、更新や不具合対応が必要になるためです。

ここで納品後の「保守契約」があることを伝え、クライアントの不安を和らげましょう。

伝え方の例

- 「公開後も月額3,000円で更新やバックアップのサポートをしています」

- 「バナー制作や文章修正など、単発での対応も可能です」

料金表に保守契約の詳細を掲載しておき、納品後に詳しく伝える流れにするとスムーズです。

ここでは「納品後にどうしたらいいの?」という不安を解消することを目的に、簡潔に説明しておく程度で十分です。

トラブル対応フローを決める

納品後に起こり得るトラブルへの対応方法についても、ヒアリング段階で一言伝えておくと安心です。

例えば、緊急時の連絡手段(LINEやメール)や、返信までの目安時間を決めておくと、クライアントも「困ったらすぐ相談できる」と感じてくれます。

2. サイト制作の準備をしよう

案件を受注したら、いよいよ制作準備に入ります。

テーマ決め

【お知らせ】

— WordPressテーマ「OLTANA」 (@OltanaTheme) June 6, 2025

OLTANAの全テーマについて

ブラッシュアップを行いました。

・DEMOインポートを5色から選択可能に

・Featureリスト表示のバリエーション追加

・Blog表示件数の選択肢に9・12件追加

・記事のアイキャッチ・関連記事表示on/off

より融通のきくよう調整しましたhttps://t.co/uHRi7Lt16A

テーマの決め方は大きく2つあります。

- クライアントに好きなデザインを決めてもらう

- 制作者が提案する

OLTANAのデモページを見て、業種から選んで提案すると間違いないですね。

どれがいいかわからない!というクライアントには、積極的にこちらから提案しましょう。

👉 テーマの提案方法やデモページの見せ方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

テーマ決めの際に説明すること

制作者が自由にレイアウトをいじるのではなく、「決まった型に色・画像・文章を当てはめる」という考え方でしたよね。

テーマを決める際に、次のように説明すると誤解が少なくなります。

- 構成はテンプレートに沿って固定されている

- デザインの違いは「色・フォント・写真・文章」で出す

- 完全オリジナルの自由デザインではない

例えば、このようなパターンがあります。

お知らせとスタッフブログの順番を逆にしといてください。

セクションを入れ替えるなどはできない、あくまで色や文章、写真の変更は可能ですよとクライアントに伝えてくださいね。

前もって説明しないと、トラブルの元になります。

サーバーやドメインの取得

サーバーやドメインは、基礎編でも扱った重要な部分です。

サーバーを用意する方法は大きく2つあります。

①クライアントのサーバーで運用(おすすめ)

クライアント自身にレンタルサーバーを契約してもらい、そのサーバーを使って制作する方法です。

実案件ではクライアントと一緒に画面共有しながら進めると、安心感を持ってもらえます。

特に長期的に見たときに「契約を継続する/しない」に関わらず、クライアントが安心して運用を続けられる体制を作れるのでおすすめです。

②制作者のレンタルサーバーで運用

制作者が自分の契約しているレンタルサーバーを使って、クライアントのサイトを運用する方法です。

👉 サーバーやドメインの取得方法については、基礎編のこちらの記事を参照してください。

サイト制作時の2つの対応

案件によって「まったく新しいサイトを作るのか」「既存サイトをリニューアルするのか」で対応が変わります。

クライアントから相談を受けた時点で、どちらに当てはまるのかを必ず確認しておきましょう。

①新しいサーバー・ドメインのとき(新しくホームページを作る場合)

新規開業や新サービス立ち上げなどで、これまでホームページを持っていなかったケースです。

- 新しくサーバーとドメインを取得する必要がある

- 制作者とクライアントのどちらが取得するかを事前に決める

- サイト構成を一から設計できるので自由度が高い

このケースでは、前の章で説明した「サーバーやドメインの取得方法」をそのまま実践すれば対応できます。

②ホームページをリニューアルするとき(サーバーの引き継ぎ)

既にホームページがあり、それをリニューアルするケースです。

- 今使っているサーバーをそのまま利用するのか、新しいサーバーに移行するのかを確認する

- サーバーやドメインの契約者がクライアント本人かどうかを確認する

- 引き継ぎ作業が発生するため、データのバックアップを必ず取ってから進める

クライアントが契約内容を把握していない場合も多いので、管理画面に一緒にログインして確認してあげると安心されます。

👉詳細については、こちらの記事を確認してください。

既存サイトからのサーバー移行の方法を知ろう

既存サイトを新しいサーバーへ移行する場合、WordPressでは「プラグイン」を使うのがもっとも簡単です。

- サイトのデータを丸ごとエクスポート/インポートできる

- 専門的なサーバー知識がなくても移行可能

- 無料版でも基本的な移行は十分対応できる

WordPressのログイン情報を確認する

制作を始める前に必ず確認しておきたいのがWordPressのログイン情報です。

- URL(ログイン画面)

- ユーザー

- パスワード

Googleのタブに「〇〇.com/wp-admin」のように入力

(〇〇はあなたのホームページのURL)

これらをクライアントから共有してもらい、実際にログインできるかを確認します。

OLTANAテーマの購入方法(制作者購入/クライアント購入)

OLTANAテーマは、購入者のライセンスを利用してサイトに導入します。

購入方法には2つのパターンがあります。

- 制作者が自分のアカウントでライセンスを購入し、クライアントサイトに使用する

- 制作者側で一括管理できるためスムーズ

- 複数案件を扱う制作者にはおすすめ

- クライアント自身がOLTANAを購入し、ライセンスキーを制作者に共有する

- クライアントがテーマを直接所有する形

- 契約面で安心感を持ちたいクライアントに向いている

基本的には前者(制作者購入)の方がスムーズに進められます。

👉具体的な購入方法は、基礎編のこちらの記事を参照してください。

お知らせ・ブログの更新内容を決める

お知らせ、ブログ機能をつける場合、サイト公開後の更新が滞ると、ユーザーから「動いていないサイト」と思われてしまいます。

お知らせやブログの更新方針を最初に決めておきましょう。

【お知らせに向いている内容】

- 営業時間の変更

- 定休日のお知らせ

- 新サービスやキャンペーン情報

【ブログに向いている内容】

- イベントレポート

- 商品やサービスの使い方紹介

- スタッフの日常など親近感のわく投稿

👉何のお知らせ、ブログを書くかの詳細は、こちらの記事をご覧ください。

👉「お知らせ」、「ブログ」の作成方法はそれぞれの補助マニュアルをご覧ください。

3. 素材を集めよう

特に必要になる画像は以下の通りです。

- メインビジュアル用(店舗外観やイメージ写真)

- サービス紹介用(商品写真や施術の様子など)

- スタッフ紹介用(顔写真)

私はクライアントにデモサイトを見せながら、どのような画像が必要かを説明し、送ってもらいました。

画像を送るのにおすすめのサービス

私が案件でやりとりした際は、ギガファイル便を使いました。ネットに詳しくないクライアントさんでも、問題なく使えてましたよ。

上記のサービスの使い方も、クライアントに丁寧に説明したほうが喜ばれますね。

👉クライアントから素材を集める方法は、こちらの記事をご覧ください。

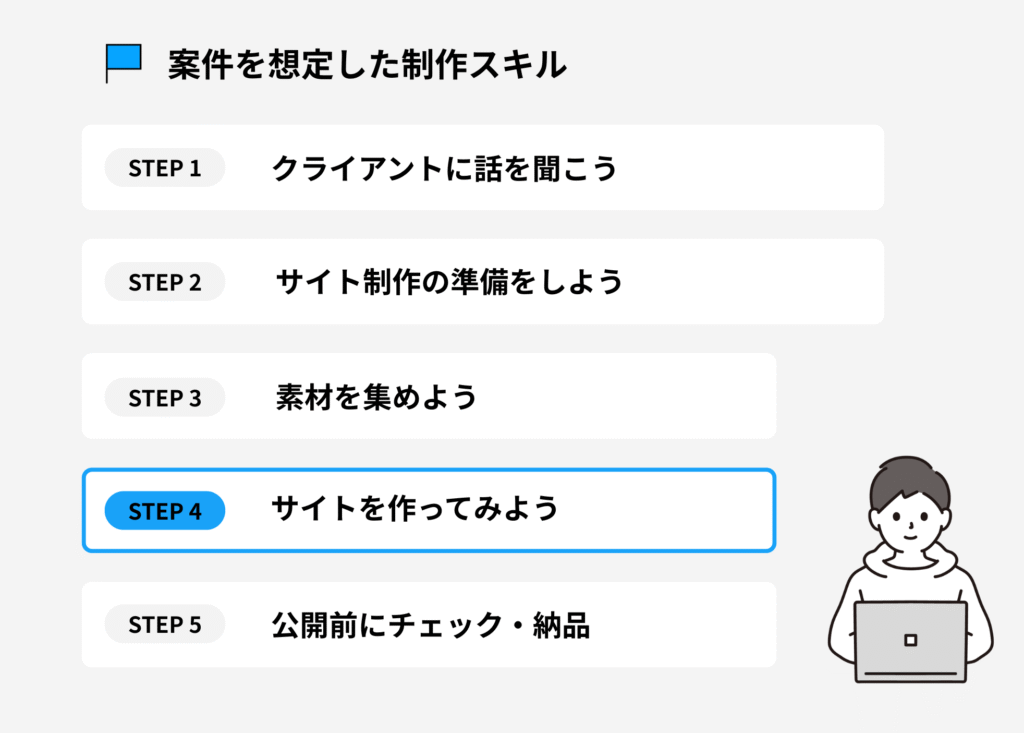

4. サイトを作ってみよう

ここからはいよいよ実際の制作作業に入ります。

基礎編でホームページを作ってみましたよね。

その時とほぼやることは変わらないのでサクッと解説していきます。

- トップページ・各ページを整える

- 必要最低限のプラグインを入れる

- 予約機能を入れる

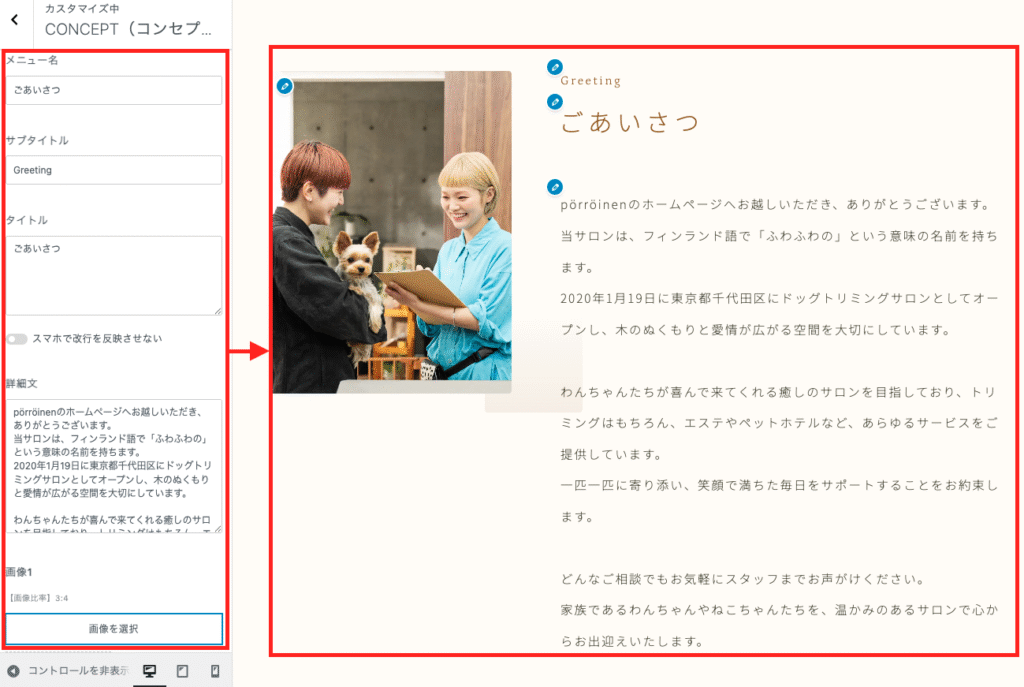

トップページ・各ページを整える

基礎編でやったように、文章・画像をどんどん入れていきます。

下層ページ(お問い合わせページ)も同様に整えていきます。

👉お問い合わせの作成方法については、こちらの記事をご覧ください。

必要最低限のプラグインを入れる

プラグインは便利ですが、入れすぎるとサイトが重くなったり不具合の原因になります。

必要最低限のプラグインを選んで導入するのが基本です。

代表的に入れておくべきプラグイン例

- SiteGuard WP Plugin(セキュリティ強化)

- EWWW Image Optimizer(画像の軽量化)

- WP Multibyte Patch(日本語環境での安定動作)

予約機能を入れる方法(2パターン)

店舗型ビジネスやスクール案件では、予約機能が必須になるケースが多いです。

実装方法は大きく2パターンあります。

①LINE拡張機能を使う方法

- メリット:LINEを普段使っているユーザーにとって使いやすい

- デメリット:LINEアカウントとの連携作業が必要

LINE拡張機能の具体例

- リピッテ:LINE予約+Web予約を連携できる。リマインダー機能あり。

LINE拡張機能を使っての予約機能の入れ方は、こちらの記事を参照してください。

②予約管理システムを導入する方法

- メリット:本格的な予約管理が可能(カレンダー・メール通知など)

- デメリット:有料プランが多く、コストがかかる

予約管理システムの具体例

- STORES予約:無料プランあり。Web予約+LINE連携にも対応

現時点では、LINEの拡張機能を入れる方法がおすすめですね。

予約機能の入れ方が、正直難しくてわかりません。

予約機能は、若干ハードルが高いですよね。

紹介した拡張機能、予約管理システムのカスタマーサポートに聞くと、丁寧に教えてくれる傾向にありますよ。

ちなみに私はエルメを使い、不明点はカスタマーサポートに聞きながら実装しました。

👉 予約機能を入れる方法(2パターン)の詳細は、こちらの記事をご覧ください

5. 公開前にチェック・納品

サイトが完成したら、いきなり公開せずに必ず最終チェックを行いましょう。公開後に誤字や動作不具合が見つかると、クライアントからの信頼を落とす原因になります。

SSLやスマホ表示、誤字脱字、SEO初期設定を確認

- SSL化(https)

アドレスバーに「鍵マーク」が表示されているか確認。未対応だと「保護されていない通信」と表示されてしまいます。 - スマホ表示

実際にスマホからアクセスしてレイアウト崩れがないか確認。特にボタンや文字サイズに注意。 - 誤字脱字

細かい表記ミスはサイト全体の印象を下げるので必ず修正。 - SEO初期設定

タイトル・メタディスクリプション・alt属性の有無をチェック。最低限のSEOを整えておきましょう。

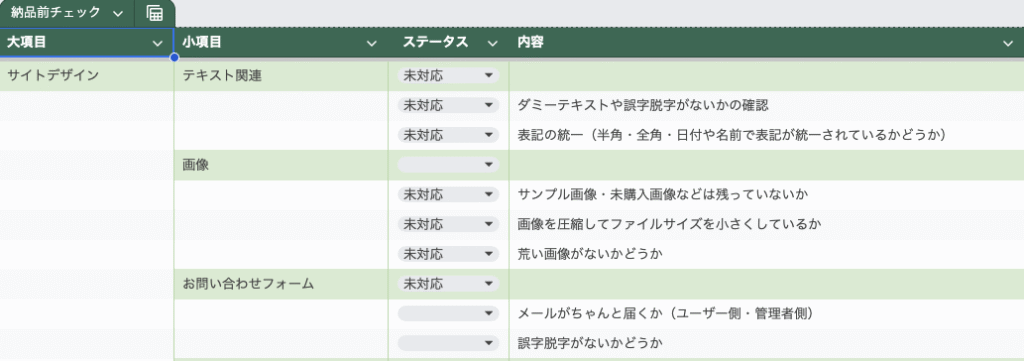

納品前チェックリストを活用

人の目だけでは見落としが発生するので、必ずチェックシートを活用してください。

クライアントに確認を依頼し、最終修正後に公開

最終チェックが終わったら、クライアントにURLを共有して確認してもらいます。

- 料金・住所・電話番号などに誤りがないか

- フォーム送信や予約機能が正常に動作するか

- デザインや文章のニュアンスに違和感がないか

クライアントのフィードバックを反映し、修正を終えてから正式に公開します。この流れを踏むことで、公開後のトラブルや手戻りを大きく減らせます。

クライアント案件編まとめ

これで「クライアント案件を受けてから納品するまでの流れ」を体験できました。

一連の流れをまとめます。

一度流れを押さえると「クライアント案件もシンプルに進められる」と実感できたのではないでしょうか。

この経験を重ねることで、制作スピードが上がり、成果物のクオリティも安定していきます。実績が増えれば、クライアントからの信頼にもつながります。

👉 ここまで理解できたら、次は納品後の対応を理解しましょう。

困ったら相談してみよう!

- 相談先→