修正・追加対応の境界線

今回は、ホームページ制作における「修正対応と追加対応の境界線」について解説します。

あらかじめルールを決めておかないと、「修正依頼が無限に続き、いつまでも納品できない」といったトラブルに陥りかねません。

この記事では、修正対応ルールの例や伝えるタイミング、トラブルを防ぐための伝え方を紹介します。

クライアントとの認識のズレをなくし、制作者自身も安心して進められるように、ぜひ参考にしてください。

なぜ修正対応ルールが必要なのか

ホームページ制作を行っていく際は、最初から「無料修正の範囲」と「追加費用になる範囲」を明確に伝えておくことが大切です。

修正対応ルールを決めておかないと、「ここも直したい」「やっぱり別のデザインにしてほしい」と修正が繰り返され、いつまでも納品できない事態に陥ることがあります。

修正対応のルールを決めなかったせいで、ホームページの修正依頼が20回以上発生し、それでも納品ができていないという制作者もいました。

こうした修正が多すぎる話は決して珍しくなく、多くの制作者が経験しています。

以下はサムネイル作成の例ですが、「無料で何度も修正を行う」と言って受注してしまったせいで、制作者が苦労をした様子がわかる記事です。

修正対応ルールを決めなかったらどうなるか気になる方は、ぜひこちらも参考にしてください。

👉 関連記事:終わらない修正地獄|エイト(note)

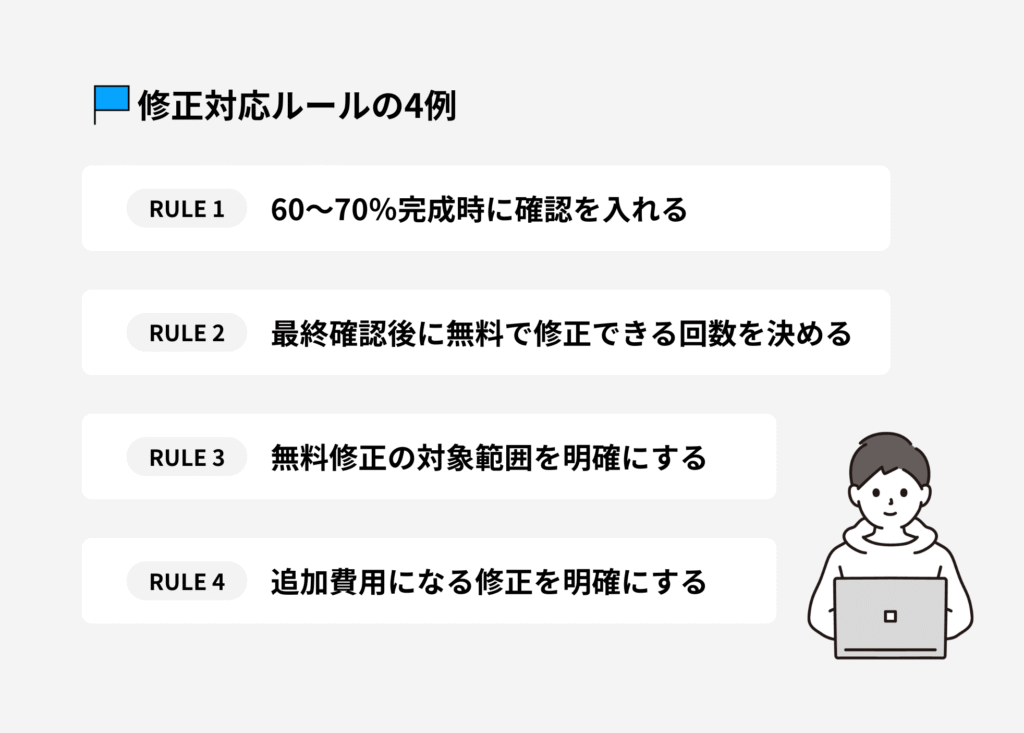

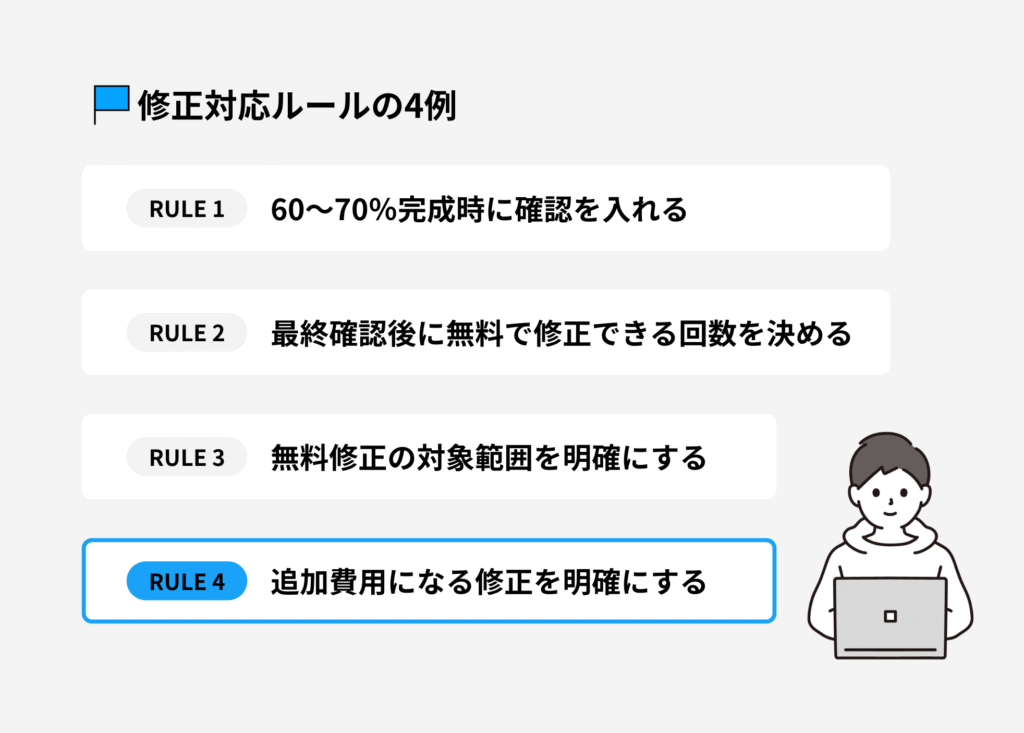

修正対応ルールの4例

修正対応のルールを決める際は、以下の4つを参考に取り入れてみてください。

「修正地獄」に陥らないように、必ずルールは最初に決めておきましょう

ルール①60〜70%完成時に確認を入れる

サイト全体の形がある程度できあがった、60〜70%段階で、一度クライアントに確認をお願いしましょう。

このタイミングで方向性をすり合わせておくことで、大きな手戻りを防げます。

また、この段階で「ここから先の大幅な修正は追加料金が〇〇円発生しますが、よろしいでしょうか」と伝えて、大幅な修正が発生した際の費用を説明しておきましょう。

もしこの時点で大幅な変更を希望された場合でも、まだ修正の負担が少なく済みます。

ルール②最終確認後に無料で修正できる回数を決める

ホームページ制作を行う際は必ず、無料で修正できる回数を決めておくことが大切です。

修正対応ルールを決めておかないと、クライアントからの修正依頼が多く、なかなか納品できないことがあります。

例えば「最終確認後、無料修正は3回まで」とあらかじめ決めておけば、制作者側は安心して制作を進められます。

あらかじめ無料で修正対応できる回数を決めておき、それ以上の修正が必要な場合は追加費用をいただくようにしましょう。

ルール③無料修正の対象範囲を明確にする

修正回数以外にも、修正の対象となる範囲によって「無料で対応できるのか/追加費用が必要なのか」をあらかじめ決めておきましょう。

例えば、完成後は以下のような軽微な修正のみ無料にするのもおすすめです。

- 誤字脱字の修正

- 既存画像の差し替え

- 配色の調整

OLTANAでホームページを制作する場合は、レイアウトそのものを大きく変更することができないため、大幅な修正は発生しにくいのが特徴です。

ただし、文章量を2倍に増やしたり、コンテンツブロックを増やしたりなどの大きな変更は、追加費用が発生する作業として区別しておきましょう。

ルール④追加費用になる修正を明確にする

修正対応のルールを伝える際は、どんな作業が追加費用の対象になるのかをはっきり示しておきましょう。

例えば、以下のような作業は「軽微な修正」ではなく「追加対応」として一般的に扱われます。

- ページ全体の写真をまとめて差し替える

- ページの配色を作り直す

- 文章を大幅に追加・修正したりする

- 公開後の修正や更新依頼(例:キャンペーン情報の差し替えなど)

作業時間が大きく増える対応については、追加料金の設定をしておくことで、制作者の負担が軽減されます。

見積書や契約書の段階で「追加費用になる修正内容」を記載し、クライアントへ周知しておきましょう。

👉納品後の対応については、こちらの記事をご覧ください。

修正対応のルールを伝えるタイミング

クライアントへ修正対応のルールを伝えるタイミングを間違えると、トラブルにつながります。

修正対応のルールを伝えるタイミングとしては、以下の2回は必ず行うと良いでしょう。

| 契約前(見積もり提出時・打ち合わせ時) | ・見積書や契約書に明記する ・打ち合わせ時に口頭でも説明する |

| 制作途中(60〜70%完成時点) | ・「ここから先の大幅な修正は追加料金が発生します」と伝える |

特に追加料金などの費用面については、繰り返しクライアントに伝えて、重要なルールであることを認識してもらいましょう。

トラブルを防ぐための伝え方

修正対応のルールをクライアントが誤認していると、後々トラブルになるため、伝え方も重要です。

具体的には、次のような伝え方を参考にしてください。

- 契約書・見積書に記載しておく

- 打ち合わせ時に口頭でも説明する

- 曖昧な要望はその場で無料・有料の線引きをする

クライアントとの認識を合わせるためにも、書面や口頭など証拠に残る形で繰り返し伝えることを徹底しましょう。

修正・追加対応の境界線まとめ

修正対応のルールを最初に決めておくことで、制作がスムーズに進み、余計なトラブルを防げます。

修正対応のルールを作成する際は、次のような項目を取り入れてみてください。

ルールを作成しておかないと、クライアントからの修正依頼が無限に続き、いつまで経っても納品ができないことがあります。

あらかじめ無料で修正できる回数や範囲と、追加費用をいただく線引きをしておき、「修正地獄」に陥らないように対策しましょう。

困ったら相談してみよう!

- 相談先→