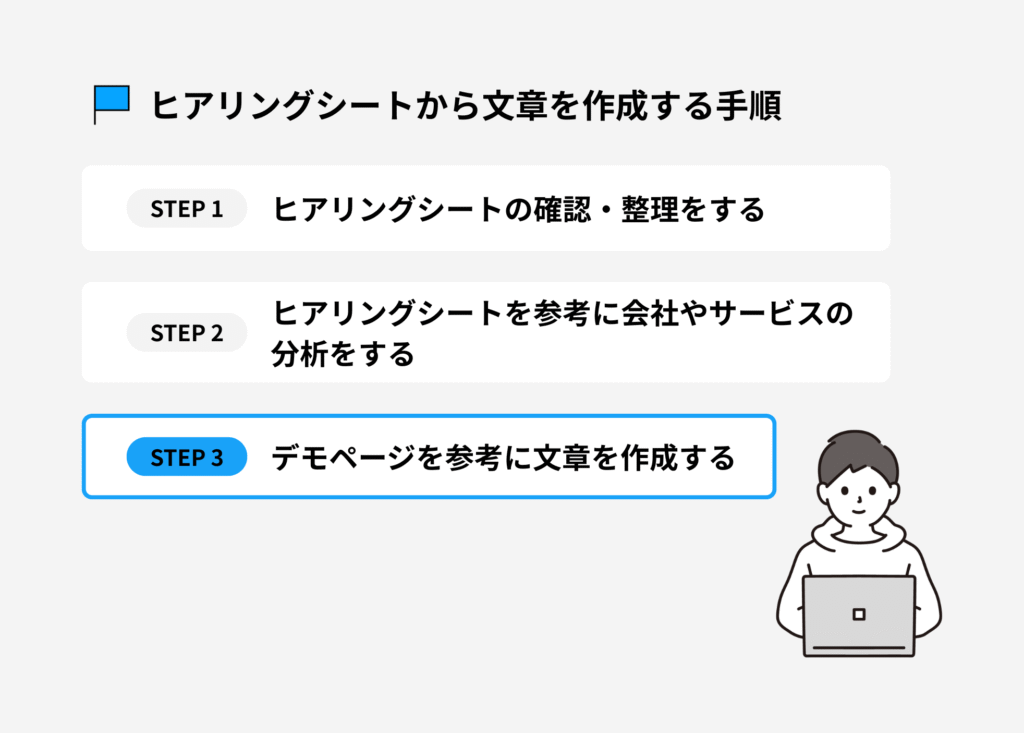

ヒアリングシートから文章を作成する方法

今回は、ヒアリングシートをもとに文章を作成する方法を解説します。

「人の心を動かすような、魅力的な文章なんて書けない…」という方でも心配ありません。

ホームページの文章作成で大切なのは、

文章力そのものよりも、クライアントの情報を分析し、どれだけ深く理解できるかです。

もちろん文章作成のコツも例文付きで紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

【STEP1】ヒアリングシートの確認・整理をする

ヒアリングシートはこちらからダウンロードしてください👇

その上で、使い方について、次の動画を見ながら学んでいきましょう。

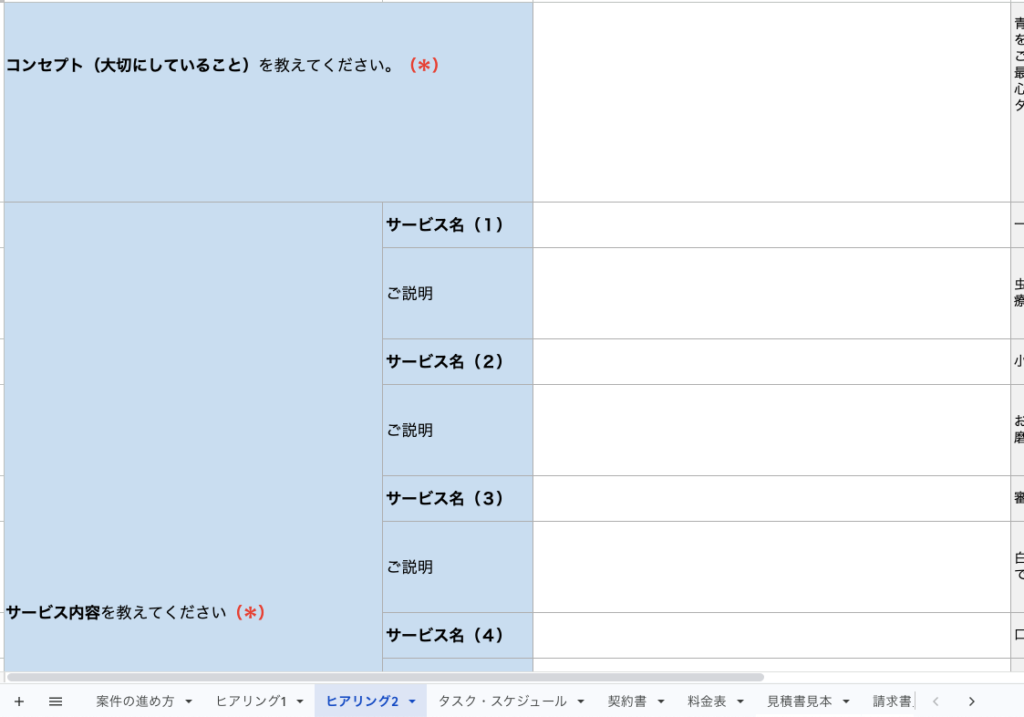

ホームページを制作するにあたって、まずはヒアリングシートに記載された内容を整理することから始めます。

最初の段階で制作するサイトの方向性を固めておくことで、その後の文章作成やデザインがスムーズに進められます。

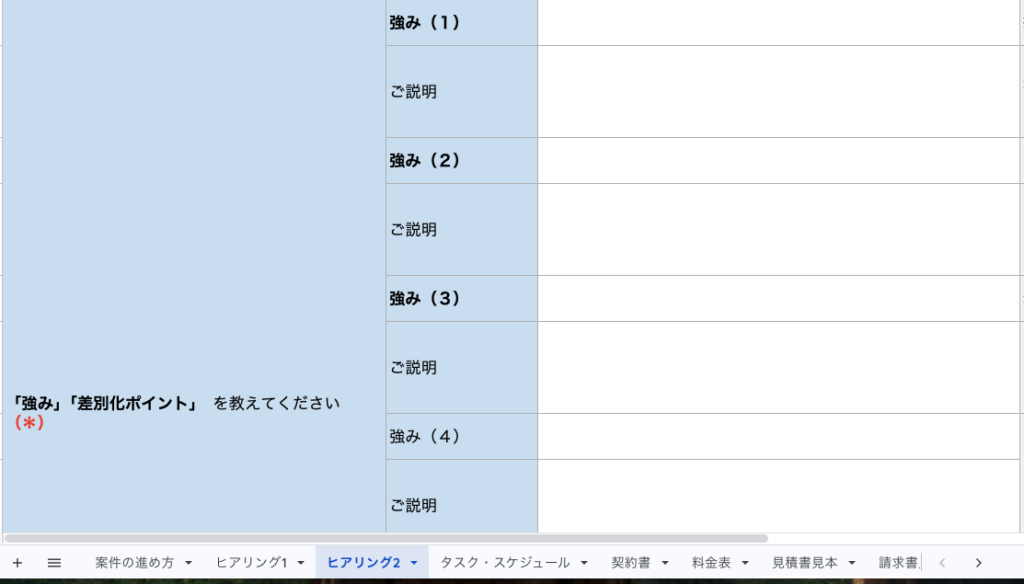

もちろんすべての情報が大切ですが、特に重視したいのが、次の3つです。

- コンセプト:事業の根幹となる要素

- サービス内容:提供している商品やサービスの概要

- 強み・差別化ポイント:競合と比べたときに「なぜ選ばれるのか」を示す部分

ヒアリングシートの情報が不足していると、会社の魅力を十分に伝えられません。

シートの記載が不十分な場合は、必ず追加でヒアリングを行いましょう。

【STEP2】ヒアリングシートを参考に会社やサービスの分析をする

ヒアリングシートを整理したら、次は内容の分析をします。

この点についても、動画で解説しています👇

分析を行うことで、「どんな相手に、どんな価値を届けるのか」が明確になり、文章作成やデザインの方向性が定まります。

分析方法としては、「3C分析」がおすすめです。

| 分析する視点 | 分析する内容 | 例 |

|---|---|---|

| Company(自社) | 自社の強み・弱みやリソース、実績 | ・少人数で柔軟に対応できる ・創業40年の実績がある |

| Customer(顧客) | 顧客のニーズや要望、市場の動向 | ・20〜30代女性がターゲット ・地方で英会話を学びたい人が増えている |

| Competition(競合他社) | 競合のサービスや価格帯、マーケティング戦略 | ・A社は低価格重視 ・B社はデザイン性が強み |

「誰に向けて」「どんなメッセージを伝えたいのか」が明確でないと、文章を書く際に手が止まってしまいます。

クライアントの分析を行うことは、デザインや導線設計など、制作全体にも役立つため、必ず押さえておきましょう。

具体的な分析方法

① ヒアリング内容を「事実」と「理由」に分ける

まず、ヒアリングシートに書いてある情報を2つに分けます。

- 事実(Fact):実際にあること

例)創業10年、マンツーマンレッスンあり、月1万円 - 理由(Insight):お客さんが選ぶ理由

例)先生が優しくて続けやすい、駅から近い

この2つを分けることで、ただ説明するだけではなく「伝わる文章」を書けるようになります。

② 顧客の「悩み・目的・行動」を整理する

お客さんがどんな気持ちでサービスを探しているのかを考えます。

英会話教室の例

- 悩み:ひとりだと英語の勉強が続かない

- 目的:日常会話ができるようになりたい

- 行動:近くの英会話教室をスマホで検索

この3つを整理すると、トップページで何を伝えるべきかが明確になります。

(例:「初心者でも続く英会話」「駅チカで通いやすい」など)

③ 競合サイトを3つ見て特徴を比べる

他の教室のサイトを見て、特徴を簡単に書き出します。

- A社:料金が安く、レッスン数が多い

- B社:おしゃれでデザインが強み

- C社:初心者サポートが手厚い

これで、「自分たちの強み」をどこに置くべきか見えてきます。

④ 「この教室が選ばれる理由」を一言でまとめる

最後に、分析してわかった魅力を一行でまとめます。

例

- 初心者が安心して続けられる英会話教室

- 地域密着で相談しやすいスクール

- 予約が取りやすい少人数スタジオ

この一行が、トップページのメインとなる”軸”になります。

文章やデザインの方向性がここで決まるため、制作がぐっと進めやすくなります。

【STEP3】デモページを参考に文章を作成する

ヒアリングシートの内容を整理・分析したら、いよいよ実際の文章作成に入ります。

ここでは、OLTANAデモサイトの文章を見ながら、下記5つのポイントの書き方を解説していきます。

また、はじめは文章の表現に迷うことが多いため、デモサイトやホームページのまとめサイトを参考に文章を作成するのがおすすめです。

①ファーストビュー

ファーストビューは、ユーザーがサイトを開いた瞬間に最初に目にする部分です。

数秒で印象が決まるため、一言で「このサイトは自分に関係がある」と思ってもらえるかどうかが重要となります。

ヒアリングシートからクライアントの強みを分析して、「誰に・何を」伝えるかをシンプルに表現しましょう。

例①DTP制作会社

提供する価値(美しさ)と強み(スピード)がシンプルに表現しているから、ユーザーにとっても会社の特徴がすぐに理解できますね!

例②皮膚科クリニック

専門性(元皮膚科医)とベネフィット(肌本来の美しさ)を伝えており、「信頼できそう」という安心感がありますね!

②コンセプト

コンセプト部分では、事業を通じて大切にしている考え方や理念を伝えます。

ファーストビューが「一言で伝えるコピー」に対し、ここではもう少し丁寧に「なぜこの事業をしているのか」「どんな想いを持っているのか」を説明します。

ヒアリングシートのコンセプトを参考に、ターゲットを明確にした上で、文章を作成しましょう。

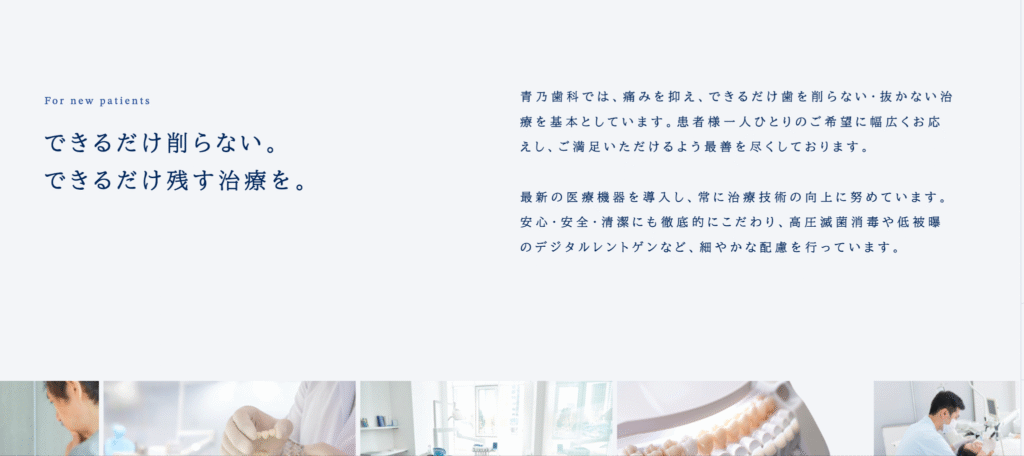

例①歯科医院

「できるだけ削らない・残す」という治療方針が最初に書かれており、安心感がありますね!

最新機器の導入や衛生面の徹底といった具体的な取り組みも、信頼感が高まるポイントです。

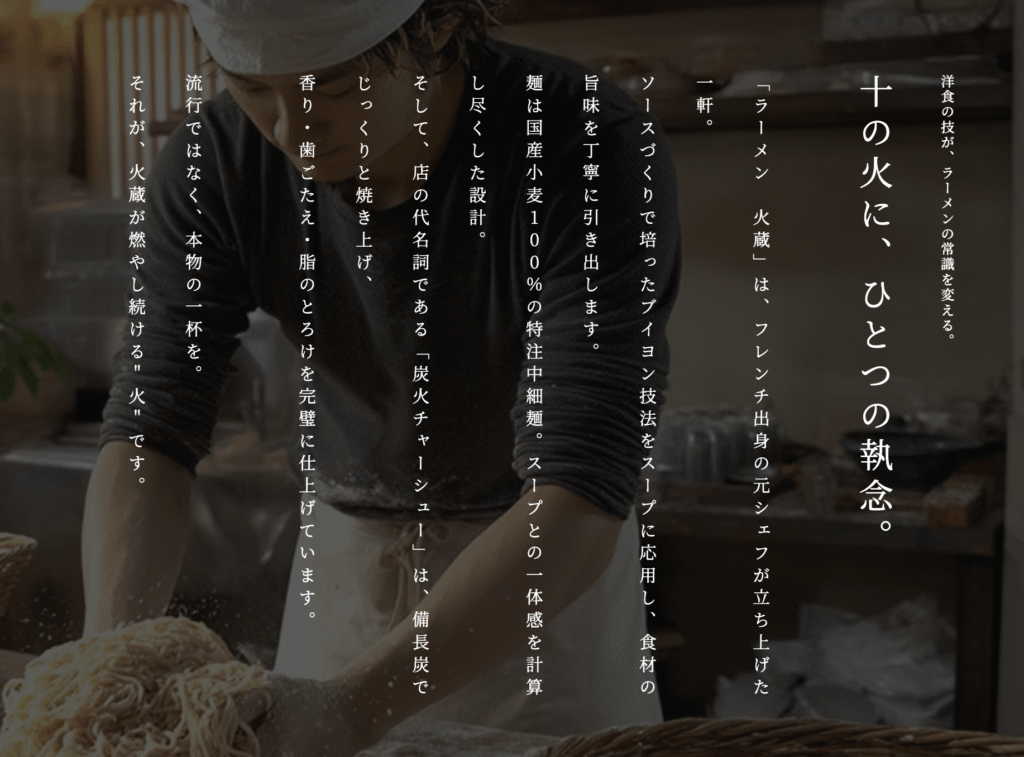

例②ラーメン屋

まず「洋食の技がラーメンの常識を変える」という独自性が気になりますよね!

麺・スープ・チャーシューといった各要素のこだわりも具体的に記載されており、ラーメンへの熱量が伝わる文章です。

③事業内容

事業内容の部分では、会社としてどのような活動をしているのかを伝えます。

例えば、自動車メーカーなら「自動車の生産・販売」、Web制作会社なら「ホームページ制作事業」や「マーケティング支援事業」が事業内容にあたります。

ヒアリングシートのサービス内容をベースに、「この会社は何をしている会社か」を整理して文章にしましょう。

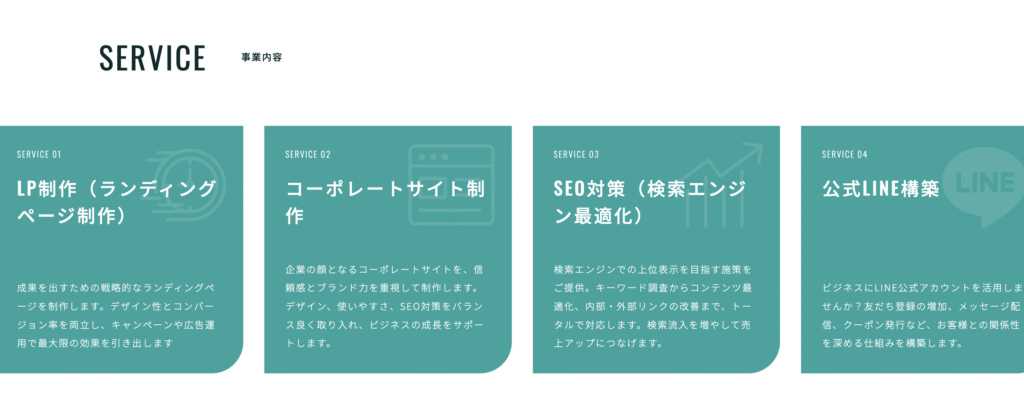

例①Web制作会社

ホームページ制作に加えて、SEO対策やLP制作、LINE構築まで対応しているため、成果につながるまでのサポートを受けられることがわかりますね!

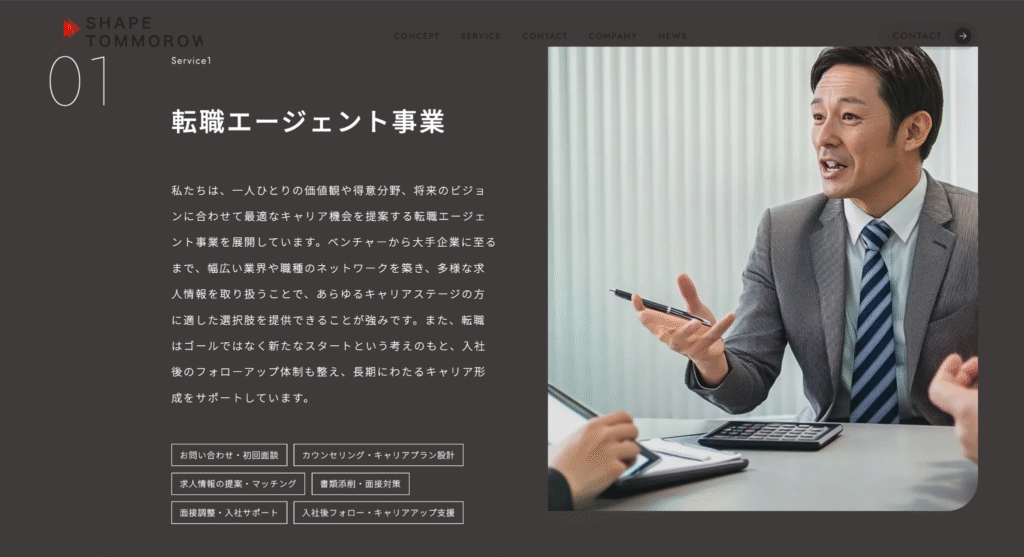

例②コンサルティング会社

企業の理念と具体的なサポート内容が示されているので、利用者が自分に合ったサービスかどうかを判断しやすい構成になっていますね!

④商品ページ

商品ページでは、ユーザーが実際に購入・利用できる具体的なサービスやプランを紹介します。

事業内容が「どんな事業を行っているか」を示すのに対し、商品ページは「その事業で提供しているモノやサービス」といったイメージです。

例えば、ホームページ制作会社なら、商品は「スタンダードプラン 25万円〜」「フルオーダープラン 40万円〜」といった実際のプランを提示します。

提供するサービスの内容や料金、納期、サポート体制など、ユーザーが購入判断に必要な情報を整理して書きましょう。

また、商品やサービスごとに詳細ページを作成しておくと、さらに理解が深まります。

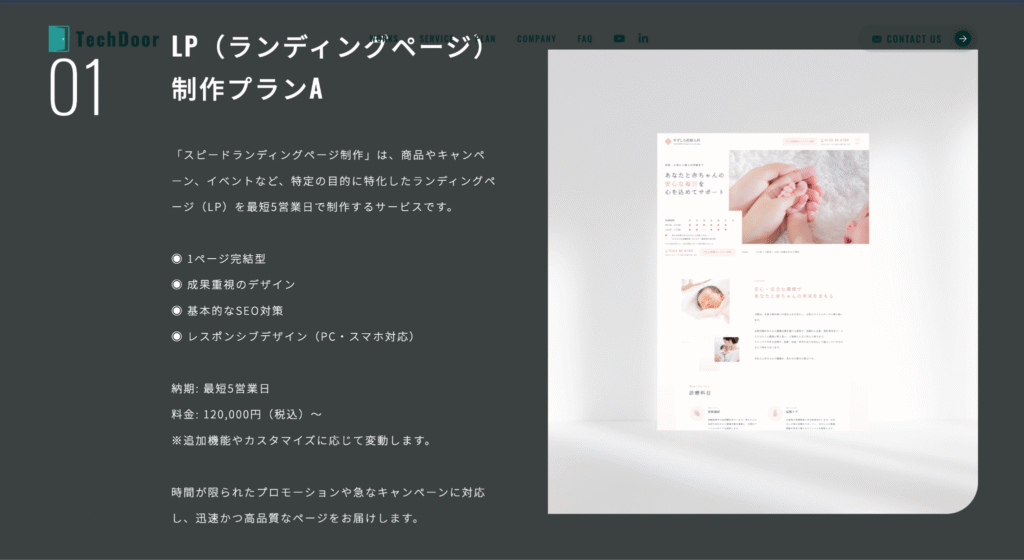

例①Web制作会社

基本的な情報(サービス内容・納期・料金)は押さえられており、特に「最短5営業日」というスピード感は、急ぎの案件を抱える企業にとって魅力的ですね!

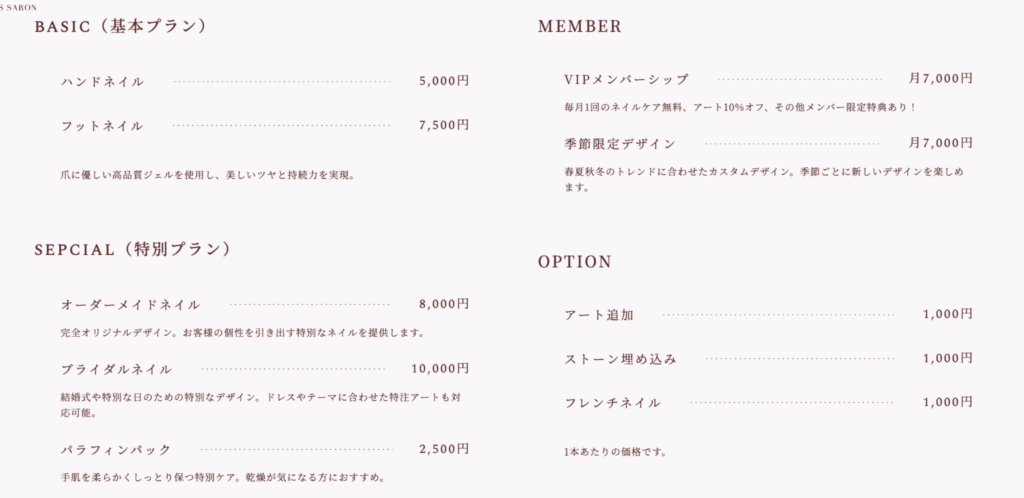

例②ネイルサロン

サービス名だけでは伝わりにくい部分を、一言の説明で利用シーンやメリットを補足している点が良いですね!

⑤お問い合わせ前(CTA)

お問い合わせ前の文章は、CTA(Call To Action)と言い、ユーザーが購入や申し込みをする直前の不安を解消し、行動を後押しする役割を持ちます。

例えば、サービスに関心を持っていても、以下のような疑問が残っていれば、手が止まってしまいませんか。

- 料金は本当にこれだけ?

- キャンセルはできる?

- アフターフォローは受けられる? など

ユーザーが感じるであろう不安をあらかじめ説明してあげることで、安心して次のステップに進めます。

ヒアリングシートでよくある質問を確認し、「不安の解消」と「行動喚起」をセットにして、記載しましょう。

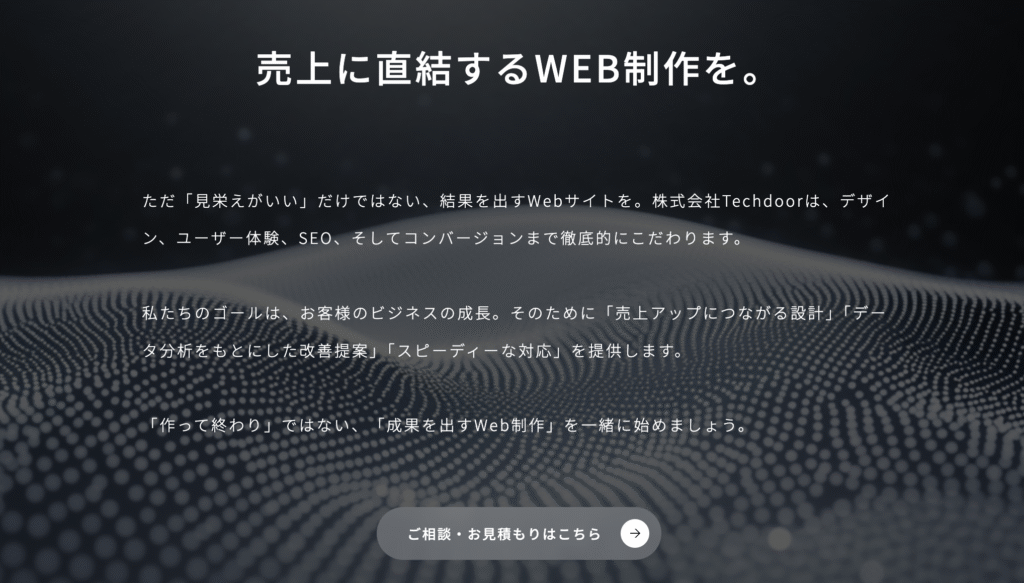

例①Web制作会社

「売上に直結するWEB制作を」というフレーズは、ユーザーが一番求めている「成果」に焦点を当てている点が魅力ですね!

また「作って終わりではない」という文言から、継続的にサポートしてもらえることも伝わるため、安心感があります。

例②法律事務所

「LINEで無料相談」という最初の相談のハードルを下げる工夫によって、ユーザーは行動しやすくなりますね!

文章を作成する際に意識するポイント6選

文章を作成する際は、相手目線で「読みやすい」「理解しやすい」文章を書くことが大切です。

具体的には、次の6つのポイントを意識しましょう。

良い例とイマイチな例を比較しながら、書き方のコツを解説していきます。

ポイント①1文につき1情報にする

1つの文に複数の情報を詰め込むと、読み手は理解しづらくなります。

読みづらくない程度に短く区切って、シンプルな表現にしましょう。

イマイチな例

当社はホームページ制作を中心にLPデザイン、SEO対策、広告運用まで幅広く対応しており、業種を問わず中小企業から個人事業主まで多くのお客様にご利用いただいています。

良い例

当社はホームページ制作を中心にLPデザインやSEO対策、広告運用にも対応しています。

業種問わず、中小企業から個人事業主まで、幅広いお客様にご利用いただいています。

文章が長くなってしまったら、二文に分ける、あるいは不要な情報は書かないという工夫を意識しましょう。

ポイント②専門用語を避ける

専門的な言葉を使いすぎると、読み手が理解できずに離脱してしまいます。

特にホームページは幅広いユーザーが見るため、誰にでもわかる表現に置き換えることが大切です。

イマイチな例

当社はUI/UXを意識したレスポンシブデザインを採用し、SEO内部対策やLCP改善にも対応可能です。

良い例

当社はスマホでも見やすいデザインを採用し、検索に強いホームページづくりにも対応しています。

専門的な表現はプロフェッショナルな印象も与えますが、読み手が理解できなければ意味がありません。

やむを得ず専門用語を使う場合は、補足説明を添えるようにしましょう。

ポイント③抽象的な表現は避ける

抽象的な表現は、専門用語と同様に理解が難しく、読み手に負担を与えます。

相手にとって理解しやすい文章を書くには、数字や事例を交えるのがポイントです。

イマイチな例

- スピーディーにホームページを制作します。

- 多くのお客様に選ばれています。

良い例

- 3営業日でホームページを納品します。

- これまでに300社以上の中小企業からご依頼いただいています。

良い例のように具体的な数字や事実を示すと、読み手に安心感と信頼感を与えます。

ポイント④改行や箇条書きを使う

見た目の読みやすさは、理解のしやすさにも直結します。

目安としては、1〜2文ごとに改行し、3つ以上の要素を並べるときは箇条書きを活用するのがおすすめです。

イマイチな例

当社はホームページ制作、SEO対策、広告運用、SNSマーケティングなど幅広いサービスを提供しており、すべて自社で対応しています。

良い例

当社は以下のように幅広くサービスを提供しており、まとめてご依頼いただくことも可能です。

- SNSマーケティング

- ホームページ制作

- SEO対策

- 広告運用

情報量が同じでも、文章の整理の仕方次第で、相手にとって読みやすい文章になります。

ポイント⑤結論を先に書く

文章は最初に要点を示すことで、本当に伝えたい情報をすぐに伝えられます。

ホームページ制作では短文が多いですが、長めの文章を書く際は、PREP法(結論→理由→具体例→再結論)を意識するのが効果的です。

イマイチな例

私たちはこれまでにさまざまな業種のサイトを制作してきました。その経験から、SEOに強いサイト構築のノウハウも蓄積しているため、、多くのお客様から検索流入アップの実績を評価いただいています。

良い例

(結論)当社はSEOに強いホームページ制作を得意としています。

(理由)これまでに多様な業種のサイトを手掛けてきた経験から、検索流入アップにつながるノウハウを蓄積してきました。

(具体例)実際に200社以上のSEO対策を行った実績があります。

(再結論)そのため、SEOに強いホームページ制作に自信があります。

結論を先に書くことで、読み手は「この会社=SEOに強い」とすぐに理解できます。

ポイント⑥行動につながる表現を入れる

ホームページの目的は、読んでもらうだけでなく、問い合わせや資料請求などの行動につなげることです。

行動に移してもらうには、次に何をすればよいかまで具体的に示してあげましょう。

イマイチな例

お気軽にお問い合わせください。

良い例

- まずは無料相談をご利用ください。

- 制作実績はこちらからご覧いただけます。

- ご依頼はお問い合わせフォームから24時間受け付けています。

「お問い合わせください」と促すだけではなく、安心して行動できるようにフォローの一言を添えるだけで印象が変わります。

AIを活用した文章生成のコツ

ここでは、ホームページ制作に役立つAIを紹介します。

文章を書くことや分析が苦手な人でも、AIを活用することでスピードや精度が高まります。

ただし、AIが出した結果をそのまま使うのではなく、あくまでベースや素材として活用しましょう。

①文章生成におすすめなAI:ChatGPT・Gemini

キャッチコピーやサービス紹介文の下書きを作るには、ChatGPTやGeminiがおすすめです。

AIをベースに修正した方が、ゼロから考えるよりも圧倒的に早く作成できます。

- ヒアリングシートから「コンセプト」「強み」など必要な情報を抜き出す

- AIに「この情報を元に、トップページのキャッチコピーを作成して」と依頼する(例文があると出力精度が高まる)

- 出力された文章を参考に、自分の言葉に置き換えたり調整する

「AIで作成→自分の修正」という流れを繰り返すことで、短時間で完成度の高い文章に近づけます。

②企業の分析におすすめなAI:NotebookLM

クライアントの情報を整理・分析するには、NotebookLMが便利です。

ヒアリングシートや補足資料をアップロードするだけで、要点を自動でまとめたり、音声で概要を確認できたりします。

- ヒアリングシートや会社案内をNotebookLMにアップロードする

- 「この企業の強みを3つにまとめて」と依頼する

- まとめ結果をもとに、自分の視点で補足や解釈を加える

クライアントのどんな強みを前面に出すか、競合との差別化ポイントを整理する際にも有効です。

文章作成に入る前の情報収集や、作成後のファクトチェック(事実確認)に活用しましょう。

文章を作成する方法のまとめ

これで、ヒアリングシートから文章を作成する方法やコツが掴めたのではないでしょうか。

文章を作成する際の一連の流れは、次のとおりです。

文章を作成する際は、今回紹介した以下の内容もぜひ参考にしてください。

いきなり上手な文章は作成できないかもしれませんが、常に相手目線で「読みやすいか」「理解しやすいか」を意識してみてください。

困ったら相談してみよう!

- 相談先→